有効細長比 λ

(令第43条 第6項、令第65条)

- 極端に細長い部材では、元たわみの影響等も大きく受けることが考えられ、座屈といった構造耐力上の支障が生じるおそれもあるため、そのような部材の使用は、有効細長比という指標によって制限されています。

- 有効細長比とは、令第43条 第6項で、次のように規定されています。

有効細長比(断面の最小二次率半径に対する座屈長さの比をいう。)

令第43条 第6項 抜粋

- 「断面の最小二次率半径」という言葉については、後段の『考察』をご覧ください。

- 有効細長比は、一般的に、座屈長さ を 断面の最小二次半径 で除して求めることができます。

- λ = L / i

- λ:有効細長比(ラムダ)

- L:有効座屈長さ(エル)

- i:断面二次半径(アイ)(各主軸回りのうち最大のもの)

- λ = L / i

- 有効細長比 λ の値が、大きいほど、座屈しやすいことを示します。

- つまり、次のような場合、有効細長比 λ の値が大きくなり座屈しやすくなります。

- 有効座屈長さ L が 大きければ大きいほど

- 断面二次半径 i が 小さければ小さいほど

- つまり、次のような場合、有効細長比 λ の値が大きくなり座屈しやすくなります。

座屈長さ L

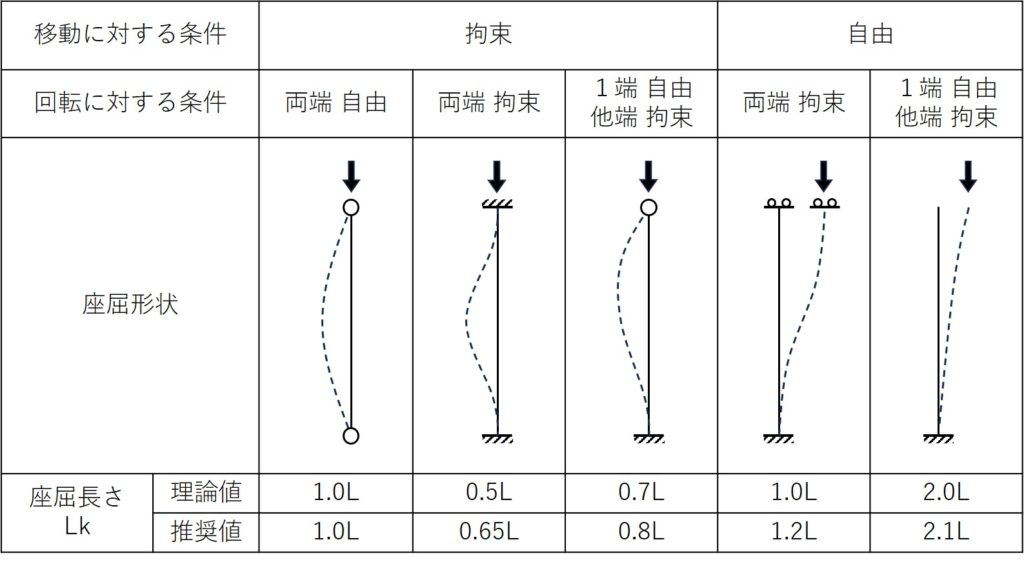

- 座屈長さは、次の表に示すとおりです。

- 部材端部の条件によって、座屈長さは変化します。

断面の二次半径 i

- 断面二次半径 i は、次の式で求められます。

- i=√I/A (㎜)

- I:断面二次モーメント(㎜4)

- A:断面積(㎜2)

- ここで、有効細長比を求める場合には、弱軸まわりの断面二次半径とする必要があるため、弱軸まわりの断面二次モーメントを使用しなければなりません。この理由については、後段の『考察』をご覧ください。

【考察】『断面の最小二次率半径』とは

『二次率半径』とは

- まずはじめに、『二次率半径』という言葉について、令第43条 第6項 の有効細長比の定義で記載されています。

- しかしながら、書籍やネット検索で調べても、『二次率半径』という言葉は全く出てこないのが実情ではないかと思われます。

- 「建築物の構造関係技術基準解説書」の 付録1‐2.4 鉄骨造部材の変形能力確保〔具体的計算方法〕(4)はりの横補剛による変形能力の確保について(保有耐力横補剛)ⅱ)①はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける方法の解説において、下記の記述が確認できます。

λy:はりの弱軸まわりの細長比(=L/iy)

「建築物の構造関係技術基準解説書」 付録1‐2.4 鉄骨造部材の変形能力確保より一部抜粋

L:はりの長さ(㎜)

iy:はりの弱軸まわりの断面二次半径(㎜)

- 細長比 λy の算出において、断面二次半径 iy を用いることが記載されています。

- これらのことを踏まえ、『断面の二次率半径』とは、『断面の二次半径』と同義 と考えて問題ありません。

『断面の最小二次半径』について

- 『断面の最小二次半径』という言葉の、『最小』の意味について考えます。

- 「建築物の構造関係技術基準解説書」の 令第65条(圧縮材の有効細長比)についての解説では、以下のように記述されています。

有効細長比(λ)は、圧縮材の有効座屈長さ(L)の 断面二次半径(i)に対する比で各主軸周りのうち最大のもので与えられる。

「建築物の構造関係技術基準解説書」令第65条(圧縮材の有効細長比)の解説 【抜粋】

- 有効細長比は、関係式として、λ=L/i で表現できます。

- つまり、有効細長比 (λ) が最大になる場合とは、ある長さ(L)に対して 断面の二次半径(i)の値が最小の場合であることが判ります。

- ここで、断面の二次半径(i)で最小のものとは、弱軸まわりの断面二次モーメントから求めた 断面二次半径(i)のことです。これを「弱軸まわりの断面二次半径」と呼びます。

- したがって、『最大の有効細長比(λ)』とは、『弱軸まわりの断面二次半径(i)に対する有効細長比(λ)』と理解でき、「建築物の構造関係技術基準解説書」に記載の解説との 矛盾はありません。

まとめ

- 断面二次半径 i を『最小』とする意味は、有効細長比 λ を『最大』とすること にあります。